遺言書の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。

筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。

(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、

これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言事項は、法律で決められています。

もちろんそれ以外のこと(「付言事項」と言います)を書いてはいけないというわけではありません。

付言事項は法的には効力を一切持ちませんが、家族への心のメッセージとして書き記すことは、大変意味のあることです。特に、このような遺産配分となった理由などを付言事項として残しておくことは、是非ともお願いしたいところです。

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

- 保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士

神奈川県司法書士会登録第1426号

簡裁訴訟代理権認定番号第601465号

神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号

神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員

一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野

-

不動産登記全般、相続全般

- 経歴

-

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。

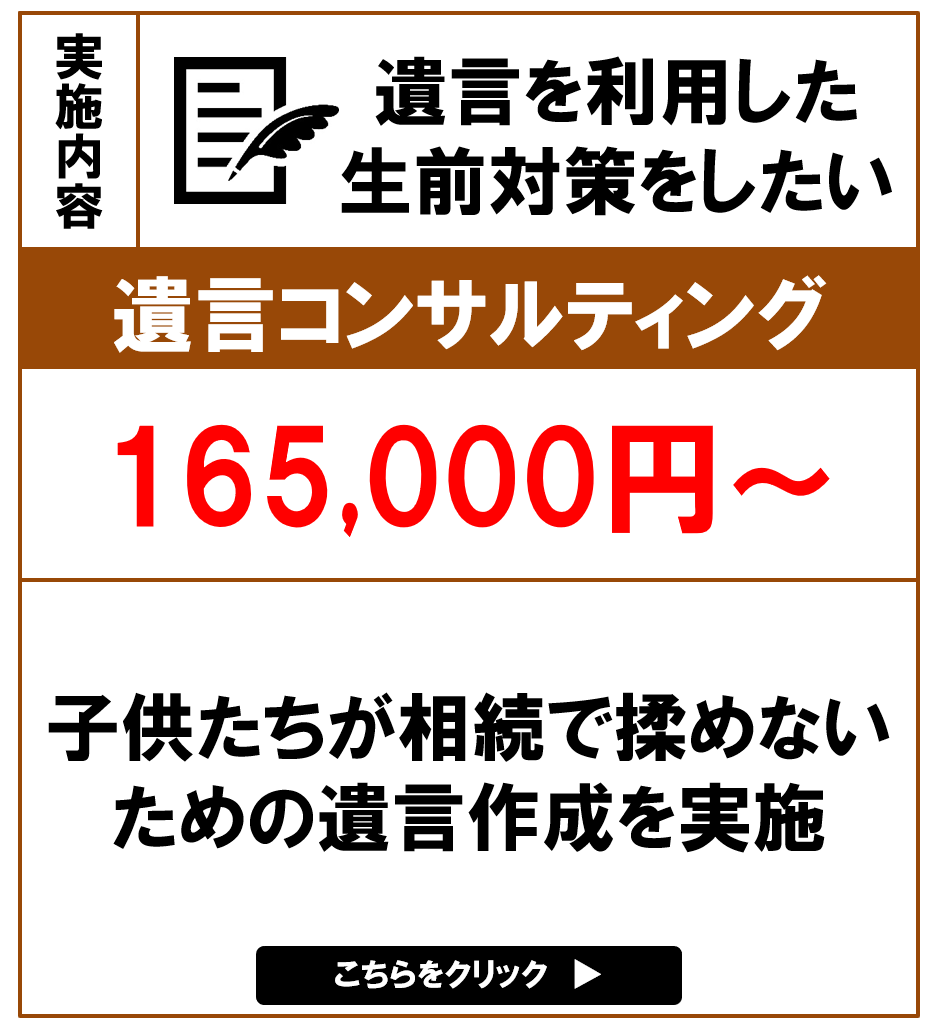

よくご相談いただくプラン(詳細はボタンをクリック)

主な相続手続きのサポート料金

|

|

その他の手続きのサポート料金

|

|